時計の長針と短針の速さと角度の問題|中学数学~高校入試

アナログ時計の時刻を示す針(短針と長針)の向きについて、次の問いに答えよ。

短針は、24時間で2周します。(午前で1周、午後で1周)

つまり、12時間で1周(360°)します。

1時間は12時間の12分の1なので、360°の12分の1だけ進むということです。

計算すると、1時間で30°ということがわかります。

1時間(60分)で30°進むということは、

1分はその60分の1の時間なので、30°の60分の1だけ進むということになります。

計算すると0.5°となります。

長針は60分で360°(1時間で1周)進みます。

1分はその60分の1なので、360°の60分の1進むことになります。

よって、360°を60で割り、1分で30°進むのだとわかります。

短針が12時間で1周する間に、長針は12周(1時間ごとに1周)します。

なので、長針の進む速さは、短針の進む速さの12倍となります。

時計の長針と短針がつくる角度の問題|中学数学~高校入試

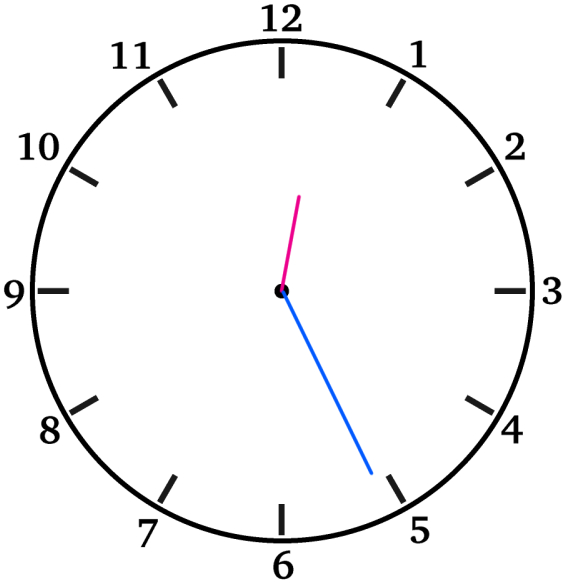

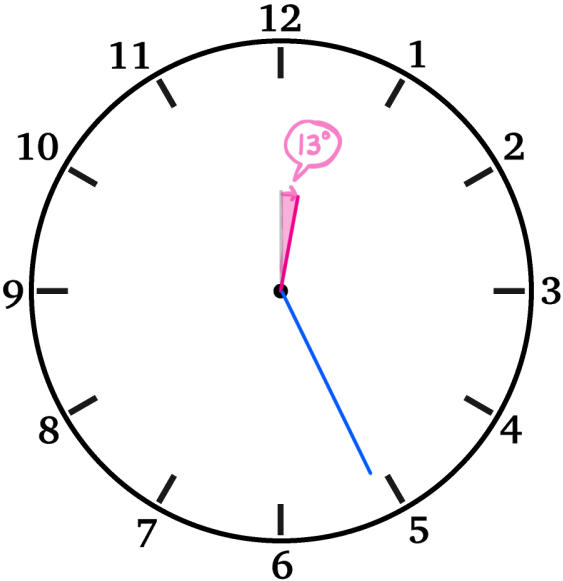

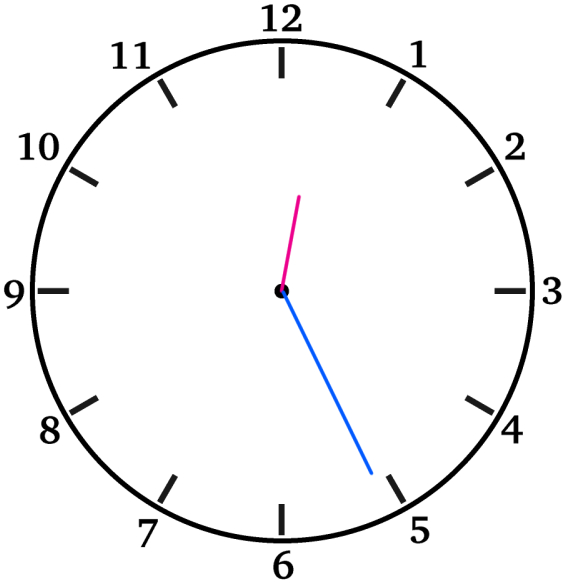

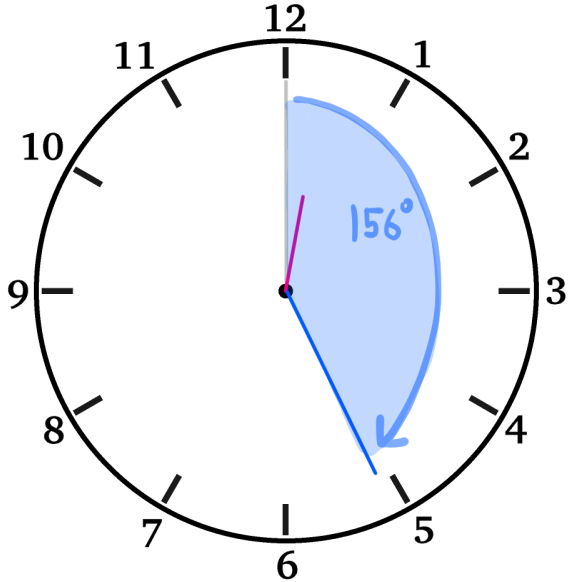

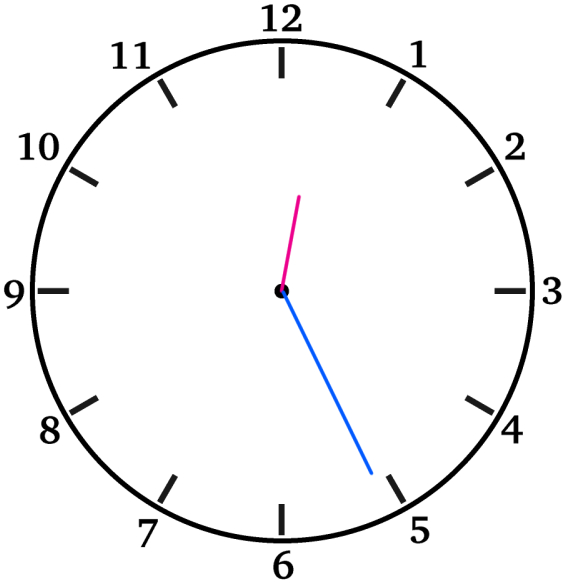

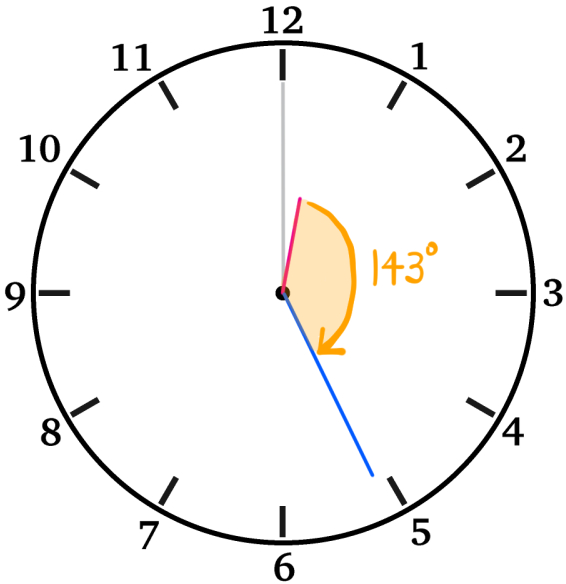

短針は1分に0.5°回転するので、26分では13°回転する。

長針は1分に6°回転するので、26分では156°回転する。

長針の方が先行しているので、12時の位置から長針の進んだ分の角度-12時の位置から短針の進んだ分の角度が求める角度となります。

156°-13°=143°

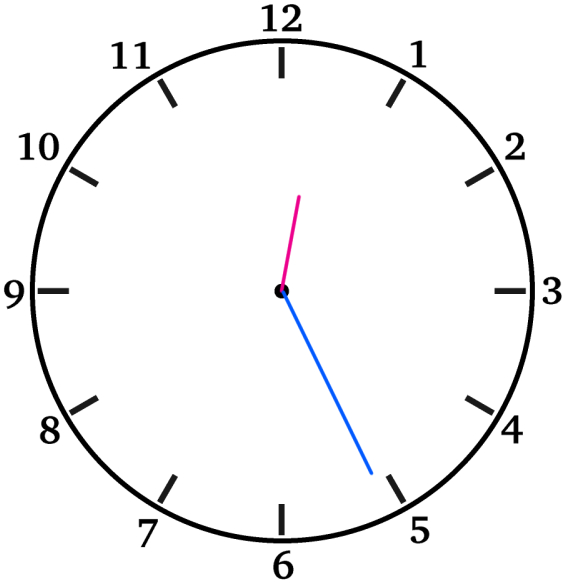

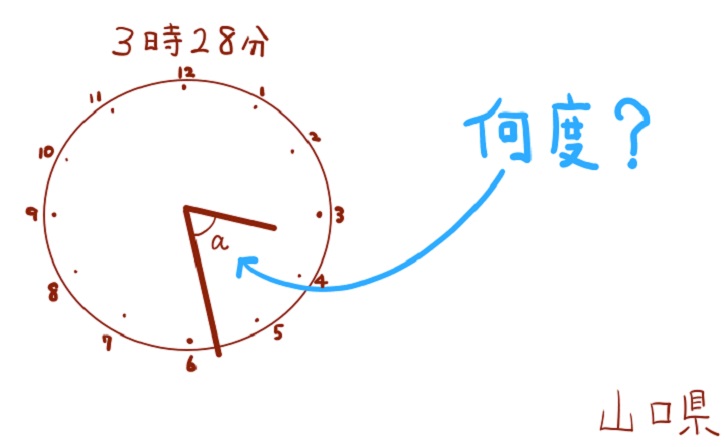

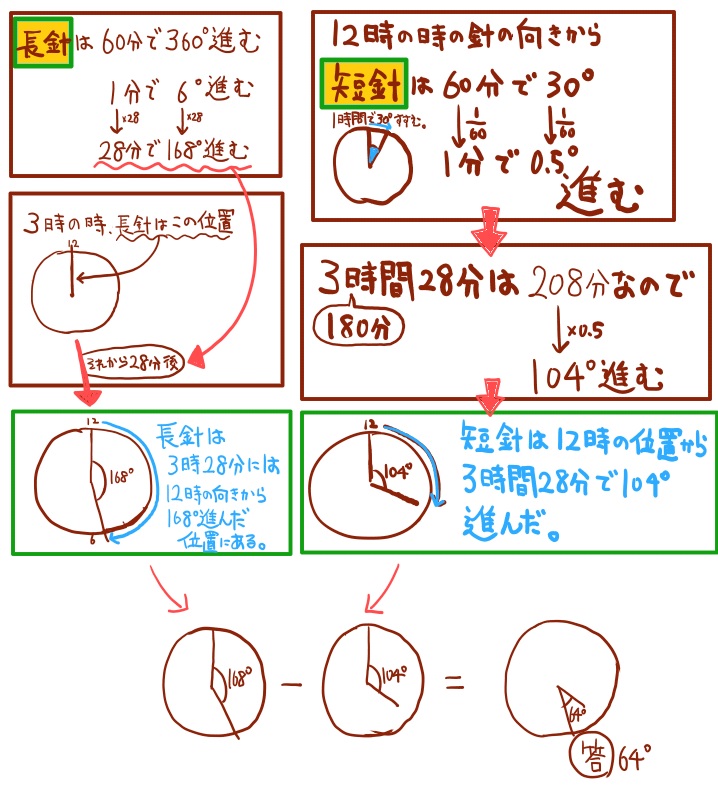

この長針と短針でできる角度a(a≦180)を求めよ。

3時x分において長針と短針のなす角度が60°になるときのxの値について考える。

長針が12時の向きから3時x分の向きと比べて右回りに進んだ分の角度をa

短針が12時の向きから3時x分の向きと比べて右回りに進んだ分の角度をb

とする。

3時ちょうどの時、長針は12時の向きを指していたので、そこから3時x分までのx分間の移動で、長針が12時の向きからどれだけ回転したかを考えればいい。

長針は1分につき6°右回転するのでx分で6x°右回転する。

よって、aをxの式で表すと【A】

また、12時ちょうどの時から3時x分までは、180+x(分)ある。

12時ちょうどの時、短針は12時の向きを指していたのでそこから3時x分までの180+x(分)の間の移動で、短針が12時の向きからどれだけ回転したかを考えればいい。

短針は1分につき0.5°右回転するので、180分(3時間)で90°右回転し、x分で0.5x°右回転する。

よって、bをxの式で表すと【B】

長針が12時の向きから進んだ分の角度−短針が12時の向きから進んだ分の角度=60°

よって

\(a-b=60\)

\(6x-\left( 90+0.5x\right) =60\)

これを解き、 \(x=27\)

短針が12時の向きから進んだ分の角度−長針が12時の向きから進んだ分の角度=60°

よって

\(b-a=60\)

\(\left( 90+0.5x\right) -6x\)

これを解き、 \(x=\dfrac{315}{55}=5\dfrac{40}{55}=5\dfrac{8}{11}\)

2時y分において、長針が12時の向きから進んだ分の角度は6y°

2時y分において、短針が12時の向きから進んだ分の角度は60°+0.5y°

長針が12時の向きから進んだ分の角度よりも、短針が12時の向きから進んだ分の角度のほうが小さい時

長針が12時の向きから進んだ分の角度−短針が12時の向きから進んだ分の角度=60°となる。

よって

\(6y-\left( 60+0.5y\right) =60\)

\(y=\dfrac{1200}{55}=\dfrac{240}{11}=21\dfrac{9}{11}\)

長針が12時の向きから進んだ分の角度よりも、短針が12時の向きから進んだ分の角度のほうが大きい時

短針が12時の向きから進んだ分の角度−長針が12時の向きから進んだ分の角度=60°となる

よって

\(\left( 60+0.5y\right) -6y=60\)

\(y=0\)

したがって、 \(y=21\dfrac{9}{11}\) 、\(y=0\)

\(5\dfrac{8}{11}\)<27

なので

3時台においては、3時\(5\dfrac{8}{11}\)分が3時に最も近い時刻である。

5<\(5\dfrac{8}{11}\)<6なので

3時の6分前である2時54分から3時0分の間に、長針と短針のなす角度が60°となることがない場合、3時に最も近い時刻で長針と短針のなす角度が60°となる時刻は3時\(5\dfrac{8}{11}\)分となる。

2時54分から3時0分の間に、長針と短針のなす角度が60°となる時刻はない。

よって答えは、3時\(5\dfrac{8}{11}\)分

1時間で長針は360°進むので、0時00分からちょうどa時間後、針の向きは同じままである。

1分で長針は6°進むので、b分では6b°進む。

よって0時00分からa時b分までに長針は6b°進む。

a時間b分は60a+b(分)である。

1分で短針は0.5°進むので、60a+b(分)では

\(\left( 60a+b\right) \times 0.5\)

\(=30a+\dfrac{b}{2}\) 度進む。

よって、0時00分からa時b分までに短針は\(30a+\dfrac{b}{2}\) 度進む。

1分で0.5度回る短針は、3時間、すなわち180分で \(180\times 0.5=90\) 度回る。

x分では0.5x°回る。

よって、0時00分から3時間x分が経過する間に短針は0.5x+90(度)回る。

したがって \(y=0.5x+90\)

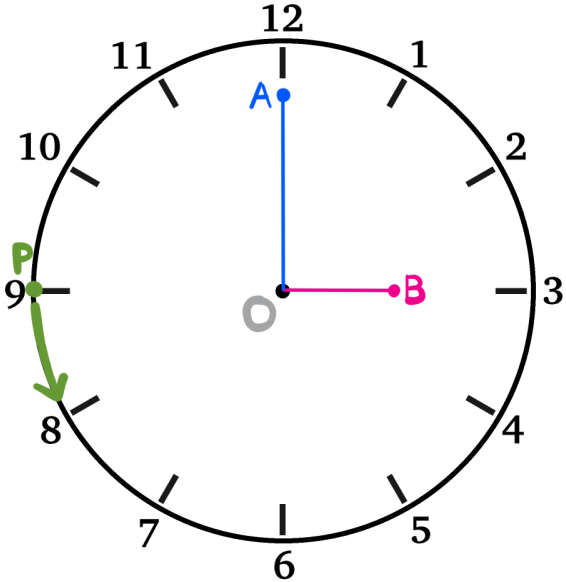

長針の先端をA、短針の先端をBとし、文字盤の中心を点Oとする。

午前3時x分における∠AOPの大きさをxで表せ。ただし、文字盤の12時の位置から右回りにA、Pと並ぶものとする。

長針が、文字盤の12時の位置から右回りに回転した角度をxで表すと

午前3時x分においては6x°となる。

線分OPが、文字盤の12時の位置から右回りに回転した角度をxで表すと

午前3時においては270°

それから線分OPは点Oを中心に、長針の進む速さの半分、すなわち1分ごとに3°進む速さで半時計回りに回転するので

午前3時x分においては(270−3x)°となる。

文字盤の12時の位置から右回りにA、Pと並ぶので

270−3x>6x

よって、∠AOPは

\(\left( 270-3x\right) -6x\)

= \(270-9x\)

長針が、文字盤の12時の位置から右回りに回転した角度をxで表すと

午前3時x分においては6x°となる。

短針が、文字盤の12時の位置から右回りに回転した角度をxで表すと

短針は1時間に30°右回転するので

午前3時においては3×30°=90°

そこからさらに1分につき0.5°右回転するので、

午前3時x分においては(\(90+0.5x\) )°となる。

文字盤の12時の位置から右回りにB、Aと並ぶので

\(6x\) > \(90+0.5x\)

よって、∠AOBは

\(6x-\left( 90+0.5x\right) \)

= \(5.5x-90\)

条件1:∠AOP=∠AOBとなる。

条件2:文字盤の12時の位置から右回りに、B、A、Pと並ぶ。

∠AOP= \(270-9x\)

∠AOB= \(5.5x-90\)

条件より、∠AOP=∠AOBなので

\(270-9x\) = \(5.5x-90\)

これを解き

\(x=\dfrac{720}{29}=24\dfrac{24}{29}\)

よって3時 \(24\dfrac{24}{29}\) 分が求める時刻となり、この時、文字盤の12時の位置から右回りに、B、A、Pと並ぶ。。

時計の長針と短針の角度がテーマの高校入試の過去問

(B)点Pは午後2時ちょうどに文字盤の9の位置を出発して、次の条件を満たしながら時計の周上を回る。

条件1:回る向きは針の回る向きと逆向きである。

条件2:回る速さは長針の回る速さの半分である。

長針と短針と線分OPが、はじめてこの順に等しい角度の間隔で並ぶのは午後2時何分か求めよ。ただし答えは帯分数の形で答えること。

アナログ時計の針の向きは、0時00分の時の状態から

・長針は1分で6度進む。

・短針は1分で0.5度進む。

※次の問題(1)~(3)の解説にあるように暗記していなくても導くことができますが、暗記しておくと問題を解く際の時間短縮になります。